BtoB-EC担当者が活用方法をご紹介

アフターコロナのBtoB EC戦略~コロナだけが理由じゃない!法人営業は「電子化」すべき理由~

JMASの加納です。

アフターコロナのBtoB EC戦略シリーズ第2回です。

今回は、BtoBマーケティング/営業の専門家集団 (株)FLUED 代表取締役 松永創氏より、なぜ法人営業を「電子化」すべきなのか、その理由をご紹介いただきます。

ウィズコロナ/アフターコロナだけが法人営業DXの理由?

法人営業を「電子化」する…とは?

時代は流れて2020年を迎えた今、法人営業もWEBやSNSなどが発達し、スタイルが大きく変わろうとしています。もとい「スタイルを変えた会社が結果を出している」と言ったほうが良いかもしれません。

「営業の成績が上がらない」「価格競争になってしまう」…原因は?

我々にも、経営者・部門責任者の方々から

「昔は良かったが…最近は営業の成績が上がらないのでなんとかしたい」

「競合との価格競争になってしまう」

というお問い合わせをよくいただきます。その原因は、もしかすると御社の「営業スタイル」にあるかもしれません。

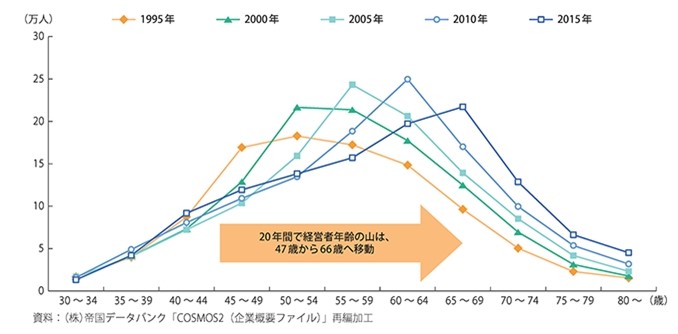

図を見てみましょう。日本の経営者の年齢の分布です。

1995年、バブル崩壊直後の経営者年齢のピークは47歳でしたが、この20年で66歳と19歳も上がっています。経営者の方々からは「昔はこの方法で売上が上がったのに…」という声をよく聞きます。法人営業のスタイルも20年あまり変わっていないのではないでしょうか?

今は、1995年にはなかった、「WEB」「SNS」「営業管理システム」「スマホ」などが多数あります。この数年で業績を上げている企業は、必ず「この4つを活用して営業を科学的・効率的に進めている」企業です。

法人向け製品・サービスの購買行動の変化

「うーん正直、こんな複雑で高価なサービスを、WEBで見ただけで買ってもらえますかねえ?」

「ウチのWEBサイトなんて、閲覧件数も少ないし、誰も見てないよ。取引先は営業がフォローしてますし」

という感想をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

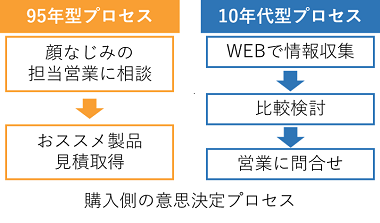

購入側の意思決定プロセスはこの20年で確実に変わっています。「顔なじみのいつもの会社の担当営業さんにまずは話を聞いてもらい→オススメ製品と見積をもらって…」という95年型のプロセスから、「まずはWEBで情報収集→比較検討」という10年代型に変化しました。10年代型のプロセス「営業さんに問い合わせしたり、来てもらう」のは最後の最後です。

BtoCでは楽天やAmazonが覇権を握り、御用聞き営業はほぼ無くなりました。BtoBでも同じことが起こっています。

このような状態で、95年型の「気合・根性 × 勘」の営業スタイルで「新規開拓営業」「新規テレアポ」をしても、残念ながら効果はなかなかあがりません。

案件獲得だけではなく、製品やサービスの提供もデジタル化

BtoCでは一般的になった「ECでの購入」を、BtoBでも実践していく企業が増えています。そこにはMA、CRMやSalesforceなどのツールを活用し、数値を管理していくことが必要です。

まとめ

◆BtoB 販売業務の課題を可視化「2nd STEP 課題の見える化サービス」

実施期間 :1~1.5ヶ月

費用 :48万円(税別)

詳細、お申込みはこちらhttps://www.jmas.co.jp/2ndstep/visualization/index.html

これから電子化を目指す企業様に、是非ご利用いただければ幸いです。

お気軽にお問合せください。

■著者プロフィール

株式会社FLUED 代表取締役 松永創

BtoBマーケティング/営業の専門家集団「(株)FLUED」を経営し、自身も10年以上BtoBマーケティング/営業領域で企業コンサルティングを行う専門家。BtoBのWEBマーケティング、インサイドセールス、BtoBEC、プロセス分析などを中心に公演多数。

株式会社FLUED Webサイト(https://www.flued.jp/)